La traversée de l'Atlantique se fait par voie des airs dans les années 1970 : l'avion, rapide et économique, supplante le paquebot. On pourrait alors croire que ces gigantesques navires sont sur le point de tirer leur révérence. Pour exemple, en 1974, le président français Giscard d'Estaing fait annoncer que la décision est prise de désarmer le paquebot "France", fierté de la nation. L'Etat ne veut plus couvrir le déficit du navire qui se retrouve abandonné au "quai de l'oubli", en attendant que quelqu'un veuille bien le racheter...

Finalement, l'homme providentiel arrive en 1977 : il s'agit de l'émir saoudien Akram Ojjeh. Il rachète le "France" pour 80 millions de francs. Il a en tête des projets farfelus pour redonner vie au paquebot.

A la fin des années 1970, le secteur des croisières maritimes est en pleine explosion. Les paquebots ne servent plus à traverser l'Atlantique, mais à découvrir le Monde.

Le norvégien Knut Kloster, propriétaire de la 'Norvegian Cruise Line', rachète finalement le "France" à Akram Ojjeh et le rebaptise "Norway". Désormais, le paquebot voguera vers le soleil des Caraïbes.

Le 18 août 1979, le "France" quitte enfin le "quai de l'oubli".

Dans les 70's, il ne reste guère plus que le "Queen Elizabeth II" pour assurer les liaisons transatlantiques. Le "United States", retiré du service, est au repos. Les "Raffaello" et "Michelangelo" ont eux aussi raccroché.

Queen Elizabeth II

United States

Michelangelo

Nous l'avons dit plus haut : années 1970 riment avec croisières.

En 1970 est lancé le "Sea Venture", un paquebot de croisières de taille moyenne : 167 mètres de long pour 8 ponts. Il peut transporter un peu plus de 600 passagers. En 1975, il est vendu à 'P&O Cruises', propriétaire de la société 'Princess Cruises', et est rebaptisé "Pacific Princess". Il devient en 1977 la vedette du feuilleton télévisé américain "The Love Boat", qui rencontre un grand succès. Toutefois, le tournage du feuilleton se déroule principalement en studio sur des reconstitutions du navire.

Le "Vistafjord" est lancé en 1972. C'est un navire assez grand : 191 mètres de long pour 9 ponts. Il peut embarquer jusqu'à 655 passagers. Il appartient à la compagnie 'Norwegian America Line' et effectue des croisières dans les Bahamas. Pour son époque, c'est l'un des plus grands paquebots de croisières.

Au milieu des 70's, la mythique 'Cunard Line' met en service deux nouveaux navires de croisières : le "Cunard Countess" et le "Cunard Princess". Ils mesurent 163 mètres chacun et peuvent accueillir 950 passagers à leur bord. Leurs destinations sont les Caraïbes et les Bermudes.

La flotte des ferries est elle aussi en pleine expansion dans les 70's. Qu'est-ce qu'un ferry ? C'est un navire transportant à la fois véhicules et passagers, et assurant la liaison d'un point A à un point B.

Nous nous attarderons ici sur les liaisons Corse-Continent et Afrique du Nord.

Durant la première moitié des années 1970, c'est la Compagnie Générale Transméditerranéenne qui assure les liaisons entre le continent et la Corse, ainsi que vers l'Afrique du Nord. Au 1er janvier 1975, la flotte se décompose comme suit :

Les car-ferries "Provence" et "Fred Scamaroni" relient Marseille et Toulon à la Corse.

Le "Corse" et le "Comté de Nice" assurent les rotations Nice-Corse en saison et la desserte de l'Afrique du Nord en hiver.

Le "Roussillon" et l'"Avenir" sont envoyés sur les lignes d'Afrique du Nord.

La flotte compte aussi plusieurs rouliers à coques noires, parmi lesquels le "Monte Rotondo" : ces navires assurent le transport des marchandises depuis Marseille jusqu'à la Corse.

Provence

Fred Scamaroni

Corse

Comté de Nice

Roussillon

Avenir

Monte Rotondo

En 1976, un changement important survient : la Compagnie Générale Transméditerranéenne change de statut social. Elle est rebaptisée Société Nationale maritime Corse Méditerranée, ou SNCM.

C'est également en 1976 que le tout neuf ferry "Napoléon" entre en service sur la ligne Corse-Continent. Il mesure 155 mètres de long et possède de belles installations : un self-service, un restaurant gastronomique, une grande salle de cinéma, un vaste bar-salon et une boutique. Il peut embarquer 1844 passagers et 500 véhicules. Les cabines de 1ere classe disposent de salles de bains privatives, ce qui est une innovation pour la ligne Corse-Continent. Le 10 septembre 1977, le "Napoléon" entre en collision avec un cargo dans le port de Marseille.

En 1978, les navires rouliers "L'Ardèche" et "L'Aude" sont mis en service. Ils sont livrés par les Ateliers et Chantiers du Havre.

L'Ardèche

Un nouveau ferry, le tout neuf "Cyrnos", est mis en service en 1979 pour la desserte de la Corse à partir de Marseille et Toulon. Il remplace le vieillissant "Fred Scamaroni". Le "Cyrnos" mesure 138 mètres de long. Il peut transporter 1667 passagers et 440 voitures. Au niveau des installations, il est moins bien équipé que le "Napoléon". Il possède deux bars-salons, un self-service et une boutique. Les cabines ne disposent pas de salles de bains privatives.

Toujours en 1979, le roulier "Monte Stello" entre en service. Il mesure 126 mètres de long. Il s'échouera au matin du 1er janvier 1994 dans le détroit de Bonifacio.

Monte Stello

Construit en 1979, le ferry "Liberté" est mis en service en 1980. Il mesure 141 mètres et dessert l'Afrique du Nord au départ de Marseille. Il remplace le "Roussillon". Le "Liberté" dispose de deux classes. La classe "Cabine" est réservée aux touristes et aux passagers de classe moyenne. Les passagers de la classe "Cabine" ont accès à un vaste bar-salon doté d'une piste de danse, à un restaurant gastronomique, à une salle de téléconférence pouvant être convertie en cinéma, à une boutique ainsi qu'à un grand solarium. Les cabines de la classe "Cabine" sont privatives et certaines d'entre elles disposent d'une salle de bains. La seconde classe est baptisée "Economique". Elle est surtout empruntée par des maghrébins venant travailler en France. Les passagers de la classe "Economique" n'ont pas accès aux installations de la classe "Cabine". Toutefois, une brasserie-self-service faisant aussi office de salon est à leur disposition. Des compartiments disposant de places assises et de couchettes servent à loger les voyageurs de la classe "Economique".

Liberté

Commandé en 1979, le ferry "Estérel" est livré à la SNCM en 1981. Il fait la liaison Nice-Corse en haute saison, et se rend au Maghreb en basse saison. Il remplace le "Corse" de 1966. L'"Estérel" mesure 145 mètres.

Estérel

Évoquons à présent quelques lancements de navires durant cette fin des 70's.

En 1977 est lancé le pétrolier géant "Pierre Guillaumat" long de 414 mètres, avec un port en lourd de 555 051 tonnes. Il a été construit à Saint-Nazaire par les Chantiers de l'Atlantique. Son armateur est la Compagnie Nationale de Navigation, alors filiale du groupe Elf. Le "Pierre Guillaumat" bat pavillon français. Mais à cause de ses dimensions colossales, il ne peut passer ni par le canal de Suez ni par le canal de Panama, et seulement quelques ports à travers le monde peuvent l'accueillir. De ce fait, il est mis en vente en 1983. Acquis par Hyundai, il est ensuite démantelé en octobre 1983 en Corée du Sud.

Le ferry "Viking Sally" est lancé en 1980. Long de 155 mètres, il assure la liaison entre la Finlande et la Suède. Quelques années plus tard, il change de propriétaire et de nom. Puis il est encore revendu à deux reprises et est enfin acquis en 1993 par Estline, qui le rebaptise "Estonia". Il fait la liaison entre l'Estonie et la Suède. Le 28 septembre 1994, peu après minuit, alors qu'il traverse la mer Baltique par mauvais temps, un bruit métallique se fait entendre. Il s'agit semble-t-il d'une grosse vague qui vient de frapper l'étrave mobile, à l'avant. Quelques minutes plus tard, des bruits similaires se font à nouveau entendre. Puis finalement, les attaches de l'étrave mobile cèdent sous la force des vagues. L'étrave se détache du ferry, ce qui provoque une voie d'eau fatale. La gîte s'accentue et le navire finit par sombrer. Peu après les 2 heures du matin, le ferry "Mariella" arrive sur les lieux du naufrage. Sur les 989 personnes à bord de l'"Estonia", seules 137 sont saines et sauves. Plusieurs doutes naissent sur la nature du chargement et le rôle de ce chargement dans le naufrage. La réaction des autorités suédoises est à l'origine de ces doutes. En effet, la plongée sur l'épave pour les besoins de l'enquête et pour récupérer les corps se voit interdite. Puis un traité international est signé : il interdit toute plongée sur l'épave. La volonté de recouvrir l'épave sous une chape de béton est également exprimée. Troublant, n'est-ce pas ? En 2000, un américain réussit à plonger sur l'épave. Il filme une ouverture déchiquetée dans la coque. L'analyse des résidus menée sur le métal remonté à l'endroit de cette faille conclut à une explosion à ce niveau. La contre-expertise suédoise contredit cette conclusion. Le mystère reste donc entier...

Passons maintenant en revue les principaux naufrages et accidents maritimes survenus durant la seconde moitié des 70's.

Dans la soirée du dimanche 5 janvier 1975, le cargo "Lake Illawarra", long de 136 mètres, navigue sur la rivière Derwent, en Tasmanie (Australie). Alors qu'il arrive dans la ville de Hobart, il passe sous le Tasman Bridge, un pont haut de 60 mètres et long de plus d'un kilomètre. Mais un drame se produit : il y a du courant dans la rivière, et le capitaine fait preuve d'inattention. Le cargo devient incontrôlable et heurte plusieurs pylônes. Une partie du pont (127 mètres) s'écroule sur le navire - qui se met à sombrer -, ainsi que dans la rivière. Douze personnes trouvent la mort : sept parmi l'équipage du cargo, et cinq autres parmi les automobilistes qui circulaient sur le pont. Mais le plus tragique, c'est qu'aucun véhicule ne se trouvait sur la partie du pont qui s'est écroulée. En fait, les quatre véhicules qui sont tombés dans la rivière n'ont pas dû voir que le pont était coupé, et ils n'ont pas freiné à temps. Deux autres automobiles se sont toutefois arrêtées de justesse, manquant de peu de basculer dans le vide. Avec ce pont coupé, c'est également la ville qui se trouvait coupée en deux. Les automobilistes allaient mettre à présent 90 minutes pour aller d'une rive à l'autre, contre 3 avant le désastre. Heureusement, le pont allait être reconstruit dans les mois à venir.

29 janvier 1975 : le pétrolier "Jakob Maersk", long de 261 mètres, se trouve à l'entrée du port de Leixoes, au Portugal. Il heurte un haut-fond, explose et se brise en trois. La section centrale et l'arrière coulent, tandis que l'avant est en flammes et s'échoue quelques jours plus tard. On dénombre 7 victimes. 84 000 tonnes du chargement se répandent dans l'air et dans l'eau. Les côtes sont polluées jusqu'à 50 kilomètres autour du lieu du drame.

Le 31 janvier 1975, l'"Edgar M. Queeny", qui transporte des barils de paraffine, manœuvre et heurte le "Corinthos" qui explose, prend feu, se brise et coule à l'embouchure du fleuve Delaware, aux USA. On dénombre 26 morts et l'embouchure du fleuve est polluée.

Le 13 mai 1975, c'est l'"Epic Colocotronis" qui fait naufrage à 100 kilomètres au nord-est de Porto Rico.

Long de 222 mètres, le cargo "Edmund Fitzgerald" est en activité depuis 1958 dans la région des Grands Lacs d'Amérique du Nord. Le 9 novembre 1975, il appareille pour ce qui sera son dernier voyage. Le 10 novembre, il est pris dans une violente tempête sur le Lac Supérieur et sombre soudainement, à environ 27 kilomètres de l'entrée de Whitefish Bay. Les recherches ne donnent rien. On ne retrouve que des débris. Les 29 membres d'équipage de l'"Edmund Fitzgerald" ont disparu avec leur navire. En 1976, l'U.S. Navy envoie un submersible sur les lieux du naufrage. L'épave est retrouvée par 160 mètres de fond, coupée en deux. Le cargo s'est-il brisé avant de sombrer ? Plusieurs théories sont avancées. Peut-être que le navire a rencontré une vague scélérate, peut-être que la tempête a ouvert une voie d'eau dans la coque...

Le cargo "Berge Istra" était en route du Brésil pour le Japon. Le 30 décembre 1975, le contact radio est perdu avec le navire, qui se trouve alors dans le Pacifique, près des Philippines. Dans les jours qui suivent, on organise une opération de recherches, qui ne donne rien. 30 personnes ont perdu la vie dans le naufrage du "Berge Istra". Mais le 18 janvier 1976, deux hommes sont retrouvés vivants, ballottés dans un radeau. Ils ont survécu 20 jours ainsi.

Le 24 janvier 1976, l'"Olympic Bravery", un pétrolier flambant neuf long de 343 mètres, tombe en panne de moteur. Il dérive vers Ouessant, en Bretagne, et s'échoue. Heureusement, il voyageait à vide. Mais le 13 mars 1976, il se brise en deux. Environ mille tonnes de fioul se répandent en mer et polluent le littoral sur 4 kilomètres. Les côtes sont nettoyées par l'armée.

12 mai 1976 : alors qu'il arrive au port de La Corogne, en Espagne, le pétrolier "Urquiola", long de 276 mètres, subit une violente explosion et fait naufrage. Le commandant est tué. Environ 100 000 tonnes de brut brûlent dans l'incendie qui suit. 200 kilomètres de côtes sont touchées.

Nouveau coup dur sur les côtes françaises : le 15 octobre 1976, le pétrolier allemand "Boehlen", long de 145 mètres, sombre dans une tempête au large de l'île de Sein, en Bretagne. 25 membres d'équipage perdent la vie. Les nappes de pétrole atteignent malheureusement les côtes bretonnes...

Le "George Prince" était un mini-ferry long de 37 mètres. Il faisait des rotations sur le Mississippi (USA). Le 20 octobre 1976, il est heurté par le tanker "Frosta" long de 202 mètres. 78 des 96 personnes présentes sur le "George Prince" périssent dans la catastrophe.

15 décembre 1976 : l'"Argo Merchant", un pétrolier de 195 mètres, se dirige vers Salem, dans le Massachusetts (USA). Il s'échoue. Le commandant demande la permission de déverser une partie de sa cargaison afin de dégager son navire du banc où il est échoué. Mais la permission lui est refusée. Le lendemain, la météo se dégrade et l'équipage est évacué. Le 17 décembre, le pétrolier pivote et se tord. Puis le 21, il se brise en deux. La cargaison de pétrole (28 000 tonnes) commence à se déverser dans l'océan.

17 décembre 1976 : le "Sansinena", un pétrolier long de 250 mètres, explose dans le port de Los Angeles alors qu'il était en train de se ravitailler en fioul.

13 janvier 1977 : dans le détroit des Dardanelles, qui sépare l'Europe de la Turquie, le cargo "Turnu Severin" est pris dans le brouillard. Il heurte le navire "Admiral Zmejavic" et sombre avec ses 15 membres d'équipage.

Le 23 février : l'"Hawaiian Patriot" est pris dans une tempête et sa coque se fissure. Il prend feu, explose puis sombre à 550 kilomètres à l'ouest de Hawaï. 99 000 tonnes de pétrole se déversent dans l'océan, mais la côte n'est pas touchée.

Le "William Carson" était un ferry long de 107 mètres. 260 passagers et 60 voitures pouvaient embarquer à bord. Il assurait des rotations entre différentes villes du Canada. Dans la nuit du 2 au 3 juin 1977, il entre en collision avec un iceberg et sombre par 150 mètres de fond. Les 129 passagers et les 29 membres d'équipage sont sains et saufs. Ils ont pris place dans les canots de sauvetage et attendent les secours qui ne tardent pas à arriver sur place.

En décembre 1977, le navire "Royal Clipper" prend feu à Montréal. Il ne sera renfloué que plusieurs années plus tard pour être démoli.

Parti du Golfe Persique pour Rotterdam, le navire se trouve au large de l'île d'Ouessant dans la matinée du 16 mars. C'est là qu'il tombe en avarie de gouvernail. Ce dernier est bloqué et fait virer le pétrolier sur bâbord, La dérive commence. Dans l'après-midi, un remorqueur tente en vain de lui porter secours. Les tentatives de remorquage échouent. Un remorqueur plus puissant est en route. La mer devient mauvaise. Dans la soirée, le pétrolier s'approche dangereusement des côtes et touche le fond. La marée noire commence. Le remorqueur met les machines au maximum et tente de déséchouer le navire grâce à son câble de remorquage. Mais la remorque casse. Le remorqueur plus puissant arrive à 22h30, mais il est trop tard. A minuit, l'équipage de l'"Amoco Cadiz" est hélitreuillé. Seuls le capitaine et un officier restent à bord. Il devront attendre jusqu'à 5h du matin avant de pouvoir être évacués.

Puis ce que tout le monde redoutait arrive : le pétrolier se brise en deux. Le pompage des nappes d'hydrocarbures en mer est rendu difficile à cause de la houle. 400 kilomètres de côtes sont polluées par les 220 000 tonnes de pétrole et les 3000 tonnes de fuel qui se répandent hors du navire. Des milliers d'hommes se relaient pour nettoyer les lieux. Le chanteur Alain Barrière, originaire de la Bretagne, écrira et chantera le titre disco "Amoco" en cette même année 1978 : un cri venant du coeur pour s'élever contre cette tragédie.

Le 7 avril 1978, le cargo "Astron" (auparavant nommé "Esmeralda"), long de 127 mètres, est pris dans une tempête. Il s'échoue à Punta Cana, en République Dominicaine, et se brise en deux. L'arrière se trouve sous la surface de l'eau, mais l'avant, qui est à seulement 16 mètres de profondeur, dépasse.

Le 6 mai 1978, collision entre les navires "Eleni V" et "Roseline" en Mer du Nord. Il naviguent en directions opposées. Le temps est brumeux et la visibilité s'en trouve très réduite. Les deux navires se voient au radar, mais "Eleni V" modifie sa route pour éviter un banc, et "Roseline" navigue trop vite. Le choc se produit alors : "Roseline" percute "Eleni V" et le coupe en deux. Environ 5000 tonnes de fuel se répandent en mer. La section avant du "Eleni V" se dresse à la verticale puis sombre. Tous les membres d'équipage du "Eleni V" sont sains et saufs. Ils sont transférés à bord du "Roseline", qui porte sur son étrave les marques de la collision. La coque a en effet été déchirée à plusieurs endroits, ce qui n'empêche pas le navire de rejoindre le port de Rouen. Plus tard, le "Roseline" est réparé et peut reprendre la mer.

12 juin 1978 : dans le détroit de Gibraltar, le temps est brumeux. Le cargo "Ibn Batouta" entre en collision avec le vraquier "Yellowstone". Ce dernier finit par sombrer. Le "Ibn Batouta" est endommagé mais il sera réparé et reprendra du service. Dans cet accident, 5 marins du "Yellowstone" ont trouvé la mort.

24 août 1978 : long de 52 mètres, le céréalier "Mary Weston" fait route sur la Seine vers Le Havre. Mais soudain, le cargo "Yakassé", long de 156 mètres, le dépasse. Le "Mary Weston" est aspiré par le cargo, l'aborde et se retourne. Le Capitaine est éjecté et se noie. Quatre autres hommes restent prisonniers de la coque.

Nouvelle collision dans le détroit de Gibraltar, le 31 août 1978 entre les navires "Jolly Azzurro" et "Atlantico". Le "Jolly Azzurro" sombre et l'"Atlantico" subit des dommages au niveau de la proue.

Le 8 septembre 1978, c'est au tour du "Bandeirante" et du "Maroudio" d'entrer en collision. Le "Bandeirante" sombre au large de Ouessant (France).

20 octobre 1978 : le garde-côtes "Cuyahoga" heurte le tanker "Santa Cruz II" et sombre en quelques minutes dans le fleuve Potomac (USA). 11 membres d'équipage sont portés disparus, les autres sont secourus par le tanker. Plus tard, le "Cuyahoga" est renfloué pour être inspecté.

Le "Christos Bitas", long de 233 mètres, fait route de Rotterdam à Belfast. Il transporte 35 000 tonnes de pétrole. Mais le 12 octobre 1978, il s'échoue à 15 kilomètres des côtes du Pays de Galles. 5000 tonnes de pétrole se répandent en mer et atteignent les côtes. Le reste est transféré sur d'autres navires. Le coût pour faire réparer le "Christos Bitas" est trop important : le pétrolier est alors remorqué jusque dans l'Atlantique et est sabordé.

Long de 261 mètres, le "München" était un navire de charge battant pavillon allemand. Le 7 décembre 1978, il quitte Bremerhaven pour Savannah. Mais depuis la fin du mois de novembre, l'Atlantique Nord est traversé par un ouragan. Le 12 décembre, peu après minuit, l'officier radio du "München" signale un très mauvais temps et mentionne des dommages au navire. Environ 3 heures plus tard, un cargo capte très faiblement plusieurs SOS du "München", qui se trouve au nord des Açores. Suite à ce message de détresse, plusieurs avions et navires s'activent à rechercher le "München" qui reste introuvable. Les recherches sont abandonnées le 22 décembre. Le "München" et ses 28 membres d'équipage sont déclarés perdus.

Long de 281 mètres, le pétrolier français "Bételgeuse" arrive en janvier 1979 au terminal de Whiddy Island, en Irlande. Le 8 janvier, lors du déchargement de sa cargaison, il explose et se brise. Les 42 membres de l'équipage ainsi que 7 ouvriers du terminal trouvent la mort. Le littoral n'est pas touché par la pollution car une partie de la cargaison n'ayant pas encore été déchargée brûle durant l'incendie, tandis que la majeure partie restante est ensuite récupérée par pompage. Toutefois, des zones de pêche environnantes sont touchées et interdites.

14 février 1979 : la mer est très forte au large de l'Espagne. Le cargo "François Vieljeux" revient du Kenya, chargé de marchandises. L'aménagement de ce navire est luxueux : grande piscine, bibliothèque, marqueterie, moquette, plantes vertes... Mais le cargo est en difficulté : il envoie un message en morse dans lequel il déclare avoir une forte gîte constante. Il demande assistance. Le cargo "Saint Dominique", qui navigue dans la même zone, capte l'appel. Rapidement, les deux bâtiments sont en vue l'un de l'autre et naviguent en parallèle jusqu'au repas de midi. Mais c'est alors que l'avant du "François Vieljeux" se lève vers le ciel. Le navire disparaît rapidement dans la tempête. Ne restent que des débris flottant à la surface de l'eau. Le "Saint Dominique" se rend sur le lieu du naufrage. 8 membres d'équipage du "François Vieljeux" s'en sortent vivants.

Le cargo "Kurdistan" navigue près du Canada, à travers la glace. Le 15 mars 1979, après plusieurs fractures, il se brise en deux. L'équipage est secouru par un navire garde-côtes. La proue du cargo est remorquée vers des eaux plus profondes puis est coulée le 1er avril. Quant à l'arrière, il est remorqué, et on lui construit une nouvelle proue afin que le navire puisse reprendre la mer. L'enquête impute la cassure à un mauvais soudage réalisé peu de temps avant le drame, lors d'un travail de réparation.

Le paquebot "Angelina Lauro", long de 205 mètres, a été construit en 1938. Dans la seconde moitié des années 1970, il est affrété par la compagnie "Costa Croisières". Le 30 mars 1979, il est amarré à Saint Thomas (Iles Vierges des USA). Un incendie éclate dans la cuisine arrière et l'équipage ne parvient pas à le maîtriser. Le feu s'étend à tout le navire. Heureusement, la plupart des passagers et membres d'équipage sont à terre. L'incendie est maîtrisé le 3 avril, mais le paquebot est posé sur le fond du port et gîte sur bâbord. Le 30 juillet, après avoir été renfloué, il quitte Saint-Thomas afin d'être détruit. Mais il commence à prendre l'eau le 21 septembre, et il sombre finalement le 24 septembre au milieu de l'océan Pacifique.

Le 28 avril 1979, nouvelle catastrophe en Bretagne au large de l'île d'Ouessant : le "Gino" et le "Team Castor" se percutent. Le "Gino" coule, tout comme sa cargaison, du noir de carbone, qui est plus lourd que l'eau. Les côtes ne sont pas atteintes mais on constate une pollution sous-marine.

26 juin 1979 : en Méditerranée, le vraquier-grumier "Emmanuel Delmas" est pris dans le brouillard. Il entre en collision avec le pétrolier "Vera-Berlingieri". Le château arrière de l'"Emmanuel Delmas" prend feu. 27 marins périssent. Le "Vera-Berlingieri", très endommagé, sombre le lendemain de la collision, mais son équipage est sain et sauf. L'"Emmanuel Delmas" est remorqué afin d'être réparé. Son château arrière, totalement calciné, est reconstruit. Le navire reprend ensuite du service. Mais les équipages qui se succèdent à son bord se sentent à chaque fois très mal dès lors qu'il apprennent ce qu'il s'est passé en ce 26 juin 1979. Un navire hanté ?

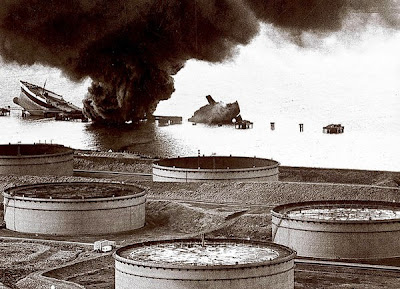

Le 19 juillet 1979 au large de Tobago dans les Antilles, l'"Atlantic Empress", long de 347 mètres, entre en collision avec le "Aegean Captain". Il prend feu et 26 marins périssent. Puis il est remorqué loin des côtes et sombre enfin le 2 août. Il contenait 276 000 tonnes de brut, ce qui fait de cette marée noire la plus importante causée par un navire. Heureusement, la nappe disparaît sans atteindre les terres. Le "Aegean Captain", moins touché, est remorqué. Sur les 200 000 tonnes de brut qu'il transportait, seulement une petite quantité a été perdue dans l'océan. Sa cargaison restante est transférée dans d'autres navires. Puis il est démoli.

La Fastnet Race est une course de navigation à la voile se disputant entre Cowes et Plymouth, et passant par le phare de Fastnet Rock en mer d'Irlande, au large des pointes de la côte sud-ouest de l'Angleterre. L'édition de 1979 se déroule du 11 au 15 août. Les voiliers sont pris dans une violente tempête. 5 d'entre eux coulent, et au moins 75 chavirent. 15 marins perdent la vie. Seuls 86 voiliers sur 306 au départ sont classés à l'arrivée à Plymouth. Environ 4000 personnes participent aux opérations de sauvetage.

Le 29 octobre 1979, le contact radio est perdu avec le "Berge Vanga", qui se trouve dans l'Atlantique sud et qui transporte du minerai de fer. Les recherches qui s'ensuivent ne donnent rien. Le navire et ses 40 membres d'équipage sont portés disparus. Des débris qui pourraient être des parties du tanker sont toutefois retrouvés. La théorie principale est celle de l'explosion causée par des résidus de pétrole. En effet, quelques années plus tôt, le navire jumeau "Berge Istra" avait disparu dans des circonstances similaires, et il transportait du pétrole ainsi que du minerai de fer. Suite à la disparition du "Berge Vanga", plus aucun navire pouvant transporter pétrole et minerai à la fois n'est construit, et le pétrole n'est plus transporté en même temps que le minerai.

Le "Burmah Agate", un pétrolier long de 235 mètres, entre dans la baie de Galveston (USA) le 1er novembre 1979, avec un chargement de fioul. Mais il est heurté par le cargo "Mimosa" qui quitte la baie. La collision ouvre une brèche dans la coque du pétrolier, ce qui déclenche une explosion puis un incendie. Le pétrolier commence à sombrer. L'équipage du "Mimosa" est sain et sauf, mais seulement 6 des 37 marins du "Burmah Agate" sont retrouvés vivants. L'incendie n'est maîtrisé que le 8 janvier 1980. Quasiment la moitié du chargement du pétrolier s'est consumée dans l'incendie. Selon les estimations, 9800 m3 de pétrole se sont déversés dans la nature et ont touché plusieurs côtes. La partie restante du chargement a été récupérée par transfert sur d'autres navires. En février 1980, le "Burmah Agate" est remorqué pour être ensuite détruit.

Le 3 novembre 1979, le cargo "Aeolian Sky" heurte le "Anna Knuppel" au sud de l'Angleterre. L'équipage est sauvé mais le "Aeolian Sky" coule le lendemain dans 30 mètres d'eau.

Le "Pool Fisher" sombre au large de l'île de Wight le 6 novembre 1979. 13 des 15 personnes à bord sont tuées.

11 novembre 1979 : sur la rivière Escaut, qui parcourt le nord de la France et la Belgique, les navires "Belvaux" et "Vishva Vibhuti" se heurtent. Le "Belvaux" s'échoue pour ne pas sombrer. Il est ensuite remis à flot, réparé, et il reprend du service.

Le 15 novembre 1979, à l'entrée du Bosphore (Turquie), le pétrolier "Independenta" entre en collision avec le "Evriali". L'"Independenta" explose, et les deux navires prennent feu. 43 marins sont tués. On suppose que la majeure partie du pétrole s'est consumée dans l'incendie qui a duré 1 mois, car il n'existe pas de rapport indiquant des opérations de nettoyage des côtes polluées.

Le "Lindblad Explorer", long de 73 mètres, est un navire qui fait des croisières dans l'Arctique et l'Antarctique. Le 25 décembre 1979, il s'échoue au large de Vicky Island, dans l'Antarctique. Deux bateaux viennent à la rescousse et tous les passagers sont sains et saufs. Le "Lindblad Explorer" reprend par la suite du service. Mais le 23 novembre 2007, près des Iles Shetland du Sud, il rencontre un iceberg et sombre. Toutes les personnes présentes à bord sont secourues.

18 janvier 1980 : dans la nuit, le vraquier "Star Clipper" entre en collision avec le pont Almöbron, en Suède. Le pont s'effondre, mais aucune victime n'est à déplorer. Toutefois, avant que la catastrophe ne soit signalée, plusieurs véhicules arrivant sur le pont tombent dans l'eau glacée. On dénombre 8 morts. Après réparation, le "Star Clipper" est vendu et reprend du service.

Le "Blackthorn" est un garde-côtes des USA long de 55 mètres. Dans la nuit du 28 janvier 1980, il heurte le tanker "Capricorn" dans la baie de Tampa et chavire. 23 membres d'équipage perdent la vie. Par la suite l'épave est renflouée pour les besoins de l'enquête.

Dans la baie de Navarin en Grèce, le 23 février 1980, une série d'explosions se déclenche sur l'"Irenes Serenade", ce qui provoque un incendie. Le navire coule le lendemain. L'épave engloutie continue de relâcher du pétrole durant des mois. Les littoraux de la baie sont pollués, jusqu'à 100 kilomètres autour du lieu de l'accident.

Long de 191 mètres, le pétrolier "Tanio" se trouve le 7 mars 1980 pris dans une tempête au nord de l'île de Batz, en Bretagne. Il se plie en deux, puis se brise. La partie avant, dans laquelle se trouvent huit marins, coule. L'arrière se maintient à flot. Un remorqueur parvient à prendre en remorque la partie arrière qui est amenée dans le port du Havre afin d'être vidée. Toutefois, le pétrolier a laissé échapper environ 20 000 tonnes de fioul, et 200 kilomètres de côtes sont polluées.

11 mars 1980 : le pétrolier "Maria Alejandra" se trouve au large de la Mauritanie lorsqu'il explose, se brise en deux et sombre. 36 des 43 marins à bord périssent. Selon les survivants, le navire a coulé en 40 secondes.

12 mars 1980 : le navire canadien "Maurice Desagnes" sombre au milieu de conditions météo difficiles. Les secours arrivent et récupèrent les survivants.

Le "Mycene" est le navire jumeau du "Maria Alejandra", qui a explosé et sombré le 11 mars 1980. Le "Mycene" se trouve au large du Sénégal lorsqu'il explose et sombre à son tour le 3 avril 1980. Sur les 38 marins à bord, 6 périssent.

Le 22 avril 1980, dans les Philippines, le ferry "Don Juan" entre en collision avec le tanker "Tacloban City". Il coule en 15 minutes en emportant avec lui plus d'une centaine de vies. Les survivants, qui se comptent par centaines, sont secourus par le "Tacloban City" ainsi que par d'autres navires.

9 mai 1980 : le cargo "Summit Venture" se trouve en Floride. Il s'apprête à passer sous le Sunshine Skyway Bridge, un pont qui traverse la baie de Tampa. Le temps est mauvais et le navire heurte soudain une colonne : une partie du pont longue de 366 mètres s'effondre alors. Six voitures, un camion et un bus font une chute de 46 mètres et plongent dans l'eau. 35 personnes sont tuées. On note un seul survivant, un miraculé : son véhicule s'écrase sur le pont du cargo avant de tomber dans l'eau. Le "Summit Venture", peu endommagé, reprendra du service après avoir été réparé. Mais il sombrera dans une tempête au large du Vietnam en décembre 2010. Quant au Sunshine Skyway Bridge, il sera reconstruit avec des améliorations, afin d'éviter un nouveau drame de ce genre.

22 mai 1980 : le cargo "Zenlin Glory" heurte un autre navire et sombre dans le détroit de Tsungaru, au Japon.

Le ferry "Zenobia", long de 178 mètres, est lancé en 1979 en Suède. Début mai 1980, il part pour la Méditerranée, chargé de marchandises. Il s'arrête en Crète puis en Grèce. Mais un problème est au rendez-vous : le capitaine se rend compte que son ferry commence à donner de la bande. En fait, il y a trop d'eau dans les citernes de ballast. Le défaut est corrigé et le navire repart en direction de Chypre. Il atteint la ville de Larnaca le 2 juin 1980. Mais le problème de gîte recommence, et les ingénieurs découvrent que le défaut vient du système de pompage informatisé. Une erreur de logiciel fait que trop d'eau est pompée dans les citernes de ballast. Le 4 juin, le "Zenobia" est remorqué en dehors du port de Larnaca. Il gîte de plus en plus. Son ancre est jetée en mer. Le 7 juin, le ferry chavire dans la baie de Larnaca et sombre par 42 mètres de profondeur.

Le paquebot "SS Pasteur" est lancé en 1938. Long de 212 mètres, il change tout au long de sa carrière plusieurs fois de propriétaire. Il est racheté en 1976 par une compagnie philippine qui le transforme en navire-hôtel. Il s'appelle désormais "Saudi Phil" et accueille des travailleurs philippins. En 1980, destiné à la démolition, il est vendu et est rebaptisé "Filipinas Saudia 1". Il est remorqué vers Taïwan, mais le 9 juin 1980, il sombre dans l'océan Indien.

Construit afin de remplacer le défunt "Andrea Doria" qui avait sombré suite à une collision avec un autre navire, le "Leonardo Da Vinci" est entré en service en 1960. Long de 232 mètres, il appartenait à la compagnie "Italian Line". Jusqu'en 1965, il a effectué des rotations entre l'Europe et les USA, puis il a été converti en navire de croisières jusqu'en 1978, date à laquelle il a été retiré du service. Il a été mis au repos à La Spezia, en Italie. Mais le 4 juillet 1980, un feu s'est déclenché à bord. Le paquebot a brûlé durant quatre jours, puis a chaviré.

Le "Derbyshire", d'abord nommé "Liverpool Bridge", entre en service en juin 1976. Il mesure 294 mètres de long et peut transporter aussi bien du pétrole que du minerai. Le 11 juillet 1980, il part du Canada pour le Japon, avec comme cargaison 157 446 tonnes de minerai de fer. Le 9 septembre, alors qu'il n'est pas loin d'atteindre le Japon, il est pris dans un typhon et sombre, emportant avec lui les 44 personnes qui se trouvent à son bord. Aucun SOS n'est lancé par le navire. Les recherches commencent le 15 septembre. Elles sont stoppées six jours plus tard, le tanker restant introuvable. Six semaines plus tard, un canot de sauvetage du "Derbyshire" est aperçu en mer par un navire japonais.

En 1982 puis 1986, deux navires jumeaux du "Derbyshire" se fissurent tous deux au même endroit. Il apparaît que ces tankers ont un défaut dans leur conception. En 1994 enfin, l'épave du "Derbyshire" est retrouvée, à plus de 4000 mètres de profondeur. On découvre, au niveau de la proue, que 9 manches à air n'ont plus leur dispositif de fermeture. On en conclut alors que cela a permis à l'eau de s'engouffrer à l'intérieur du navire. Ceci ajouté à la force des vagues explique pourquoi la coque a cédé, d'autant plus qu'elle avait un problème de structure. D'autres hypothèses mettent quant à elles en cause une vague scélérate qui aurait à elle seule envoyé le tanker par le fond.

Le "Prinsendam" est un paquebot long de 130 mètres pouvant embarquer jusqu'à 350 passagers. Le 4 octobre 1980, il se trouve dans le Golfe d'Alaska lorsque quelque chose prend feu dans la salle des machines. L'incendie devient rapidement hors de contrôle et le navire demande par radio une assistance immédiate. Des hélicoptères ainsi que des navires arrivent à la rescousse. Tous les passagers et membres d'équipage sont secourus. Plus tard, le "Prinsendam" chavire et sombre.

En 1964 est construit le tanker "Raunala". Il est revendu en 1976 à une compagnie grecque qui le renomme "Deifovos". Le 25 janvier 1981, il sombre au large de la Norvège. 9 membres d'équipage sont portés disparus. 1000 tonnes de pétrole se dispersent en mer et polluent 10 000 îles.

Le 27 janvier 1981, le ferry "Tampomas II" prend feu et sombre dans la mer de Java. Sur les 1136 personnes à bord, 762 survivent.

30 janvier 1981 : le roulier "Foss Ems" sombre après être entré en collision avec le navire "Undine" au large de l'Angleterre. 4 membres de l'équipage sont tués.

Le cargo "Rio Bravo" prend feu et coule le 25 mars 1981 à plus de 1000 kilomètres des Açores. Les 27 membres d'équipage sont secourus.

29 mars 1981 : le "Cavo Cambanos" explose au large de l'Espagne mais reste à flot. Pratiquement tout le pétrole se disperse au large. Le navire dérive durant 3 mois et se rapproche de la Corse. Le 5 juillet, il est coulé par la Marine Nationale.

Le paquebot "Ocean Monarch" est lancé en 1950. Il mesure 171 mètres de long et peut embarquer jusqu'à 414 passagers. Après plusieurs changements de propriétaires ainsi que de nom, il est rebaptisé en 1981 "Reina Del Mar" et a droit à une rénovation. Une série de croisières en Méditerranée est annoncée pour l'été 1981. Mais le 28 mai, un incendie se déclenche à bord. Le navire est remorqué mais s'échoue sur l'île de Salamine. Après avoir été remis à flot, un nouvel incendie se déclenche le 1er juin. Le "Reina Del Mar" est alors sabordé au large de Kynosoura.

Le 3 août 1981, le navire "Prince Ivanhoe" heurte un récif et sombre à Horton (Pays de Galles). Les 450 personnes présentes à bord sont secourues.

En août 1981, le cargo "Chrisoula K" part en direction de l'Arabie Saoudite. Après avoir traversé le canal de Suez, il heurte le récif de Sha'ab Abu Nuhas. Les membres de l'équipage sont secourus. Le "Chrisoula K" finit par sombrer le long du récif, mais la proue reste visible à la surface.

Le 31 octobre 1981, le cargo "Temple Hall" s'échoue aux Iles Canaries. La partie arrière du navire restera visible durant de longues années.

26 novembre 1981 : le tanker "Globe Asimi" s'échoue en Lituanie.

Le 29 décembre 1981, le cargo "Marina Di Equa" sombre dans le Golfe de Gascogne, emportant avec lui les 30 marins présents à son bord.

Intéressons-nous à présent aux chansons disco et films de la fin des 70's basés sur l'univers maritime.

En 1977, Jack Jones interprète le thème du feuilleton "The Love Boat".

La chanteuse espagnole Charo reprend en 1978 le thème du "Love Boat". Elle apparaît également dans un épisode de la série lors de la saison 4 (1980/1981).

Après la tragédie de l'"Amoco Cadiz", le chanteur français Alain Barrière écrit en 1978 le titre "Amoco".

Le groupe 'Ruby' chante en 1978 le titre "S.O.S.".

En 1979, le groupe 'Gonzalez' grave un album sur lequel on découvre le titre "Shipwrecked".

En 1979 toujours, le groupe 'Village People' enregistre le titre "In The Navy", qui rencontre un grand succès. La Navy les autorise à tourner un clip sur l'un de leurs navires.

Le projet disco 'Croisette' publie en 1979 un lp sur lequel est gravé le morceau "Shipwrecked In A Storm".

1979 : le projet 'Ladies Choice' grave le single "Last Train". En face B du disque se trouve "Sailor Boy".

Le duo féminin 'Baccara' enregistre en 1979 le titre "Ay, Ay Sailor".

Du côté des films :

1977 voit la sortie de "The Deep" ("Les Grands Fonds"), un long-métrage réalisé par Peter Yates. Ce film raconte l'histoire d'un couple de plongeurs qui passent leurs vacances aux Bermudes. Lors d'une plongée, ils tombent sur une épave qui contient un trésor ainsi qu'une ampoule de morphine. Ils demandent de l'aide à un chasseur de trésors mais se retrouvent vite menacés par la mafia locale...

"Shock Waves" ("Le Commando Des Morts Vivants"), réalisé par Ken Wiederhorn, sort également en 1977. C'est un film d'horreur sans prétention, qui met en scène un groupe de naufragés perdus sur une île. Ils vont devoir tout faire pour tenter d'échapper à des nazis morts-vivants et amphibiens.

"La Croisière Maudite" ("Cruise Into Terror") est un film réalisé en 1978 par Bruce Kessler. Il raconte l'histoire d'un sarcophage égyptien qui est transporté sur un navire. Mais ce sarcophage est maudit et ses effets se font ressentir sur les passagers...

La seconde moitié des 70's voit déferler sur les écrans une série de longs-métrages centrés sur l'énigmatique triangle des Bermudes. Citons tout d'abord "Le Triangle Du Diable" de Sutton Roley, un téléfilm diffusé en 1975. Il s'agit d'un film à suspens assez court, qui bascule dans sa dernière partie vers l'épouvante.

En 1975 toujours, un autre téléfilm voit le jour : il s'agit de "Beyond The Bermuda Triangle" réalisé par William A. Graham.

René Cardona Jr. réalise en 1978 "Le Mystère Du Triangle Des Bermudes" ("The Bermuda Triangle"), un film qui vise le marché international. L'histoire se déroule sur un bateau de plaisance. Lorsque ce dernier traverse le triangle des Bermudes, une poupée qui flotte en mer est repêchée. A partir de cet instant, les problèmes s'enchaînent et les morts s'accumulent.

En 1978 encore, deux nouveaux longs-métrages apparaissent sur les écrans : "Dans Les Profondeurs Du Triangle Des Bermudes" ("The Bermuda Depths") de Tsugunobu Kotani et "Bermudes : Triangle De L'Enfer" ("Cave Of The Sharks") de Tonino Ricci. Ces films ne sont pas de grandes réussites et sont aujourd'hui complètement tombés dans l'oubli.

En 1972, le film catastrophe "L'Aventure Du Poséidon" avait rencontré un grand succès. Sept ans plus tard, en 1979, Irwin Allen réalise une suite, "Le Dernier Secret Du Poséidon" ("Beyond The Poseidon Adventure"). C'est un film de qualité, mais le succès n'est pas au rendez-vous.

"S.O.S. Titanic" est réalisé par William Hale. C'est un film destiné à la télévision, qui est diffusé pour la première fois en 1979. Le tournage a eu lieu sur le paquebot "Queen Mary", d'où certaines incohérences avec le véritable "Titanic".

Autre film sur l'univers du "Titanic" : en 1980 sort "La Guerre Des Abîmes" ("Raise The Titanic") réalisé par Jerry Jameson. Ce long-métrage est basé sur le roman "Renflouez Le Titanic !" de Clive Cussler qui est paru en 1976. L'histoire est la suivante : pour mettre au point un nouveau programme de défense, les USA ont besoin d'un métal rare qui se trouve à bord de l'épave du "Titanic" : il va donc falloir renflouer l'épave...mais le temps est compté : l'Union Soviétique est bien décidée à mettre la main sur le métal avant les américains.

Le film bénéficie d'un budget important. Pourtant, c'est un énorme échec.

"Le Bateau De La Mort" ("Death Ship") sort en 1980. Il est réalisé par Alvin Rakoff. Il s'agit davantage d'un film à suspens avec quelques scènes d'épouvante que d'un véritable film d'horreur. L'histoire est celle d'un cargo fantôme nazi qui recueille à son bord les naufragés d'un paquebot. Ces derniers vont vivre des moments de terreur... Ici le lien vers le film complet : https://www.youtube.com/watch?v=dbXkcKjYJM8

.jpg)

incroyable le travail que tu as réalisé là dessus Julian , aussi bien en photos , musiques , vidéos , textes ... Comme je te le disais dans mon mail , ça fait à la fois rêver ( le côté aventures en pleine mer , glamour aussi parfois ) mais aussi cauchemarder quand ça se transforme en drame humain et écologique ... c'est vrai que les 70's ont été très inspiré par ce thème ... ( petit j'étais un grand fan de la croisière s'amuse : je marchais à fond , ne voyant pas les décors de studio en carton pâte et autres diapositives de vue maritime servant de toile de fond... ) Je ne sais pas pourquoi mais quand l'été arrive , je regarde à nouveau certains de ces films ( "les dents de la mer " aussi ) et séries qui m'ont fait rêver enfant , et ont fait travailler mon imaginaire ...

RépondreSupprimerMerci Alex :) Rédiger cet article, dénicher les photos et infos, ça a été pour moi comme une croisière, avec quelques tempêtes parfois...

SupprimerC'est toujours un plaisir de revoir les choses qui nous ont fait rêver enfant, j'en sais aussi quelque chose...